吾妻・安達太良花紀行27 佐藤 守

|

|

|

|

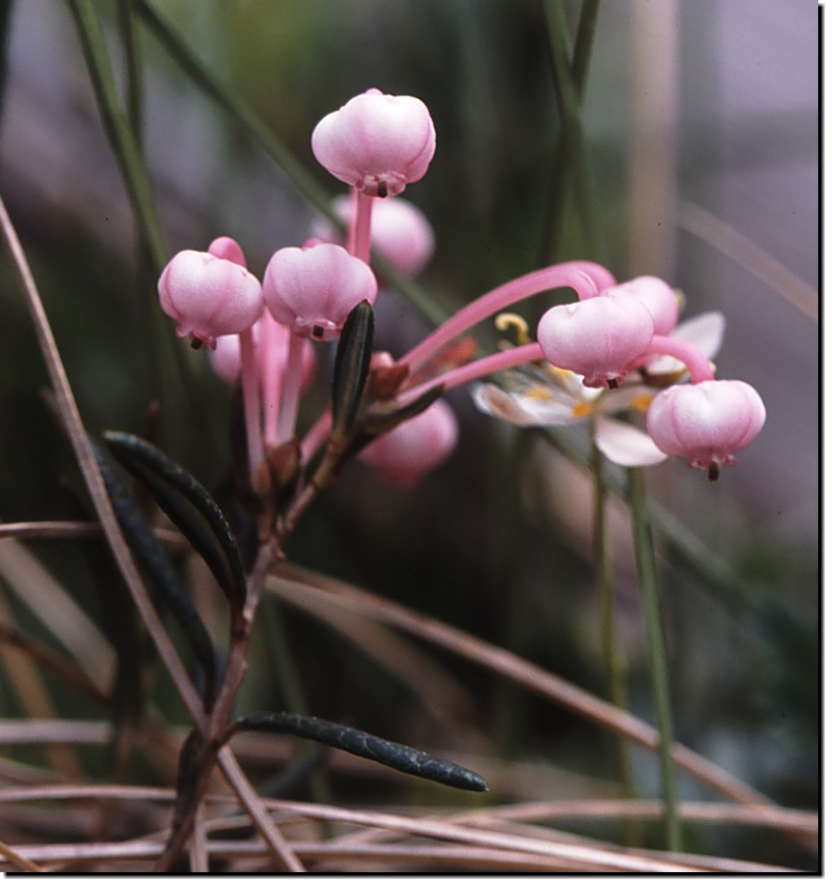

高層湿原に植生する常緑小低木。ミズゴケのマット上に群落を形成する。葉は互生し、形は細長い広線状披針形、表面は濃緑色をしており、彫りの深い平行脈が走り、裏面は白毛で覆われる。葉縁は滑らかで外側に巻き込み先端は尖る。ヒメシャクナゲの名前はこの葉のイメージに由来するらしい。葉の姿はイソツツジに似るがイソツツジよりも更に端正な印象である。 茎の先端から輪生状に花茎を伸ばしアオノツガザクラに似たつぼ状の花を数輪下向きに咲かせる。花の先端は5裂する。雄しべは10個で葯には2本の角がある。花の色は気品のある桃色で、つやのある花の表面と相まって美しい。 属名のAndromeda(アンドロメダ)は、ギリシャ神話に出てくるエチオピアの美しい王女の名前を指す。湿原の浮島に咲くヒメシャクナゲを島につながれた美女に例えたという。花を咲かせたその容姿をみればその属名にも納得する。吾妻連峰のとある湿原で初めてこの花に出会ったときの感動は今でも忘れない。その湿原では株の数は少なく点在する程度であった。時を経て、訪れた別の湿原ではコロニー状に群落を形成しイワカガミやミツバオウレンとともにこの世の楽園を演出していた。飯豊連峰、安達太良連峰には植生せず吾妻連峰でもイソツツジと棲み分けをしているのか自生する山域が限られている。

全国的に山野草として有名らしく温泉地などで売られているのを見かけるがその花の色合いは自然のものとは比較にならない。私は吾妻連峰での植生の希少性と山野草としてのポピュラー性の間の落差の大きさに戸惑いを感じるばかりである。そんな訳で盗掘が心配されるので具体的な場所は明記しないことにした。 |

|

|

|

|

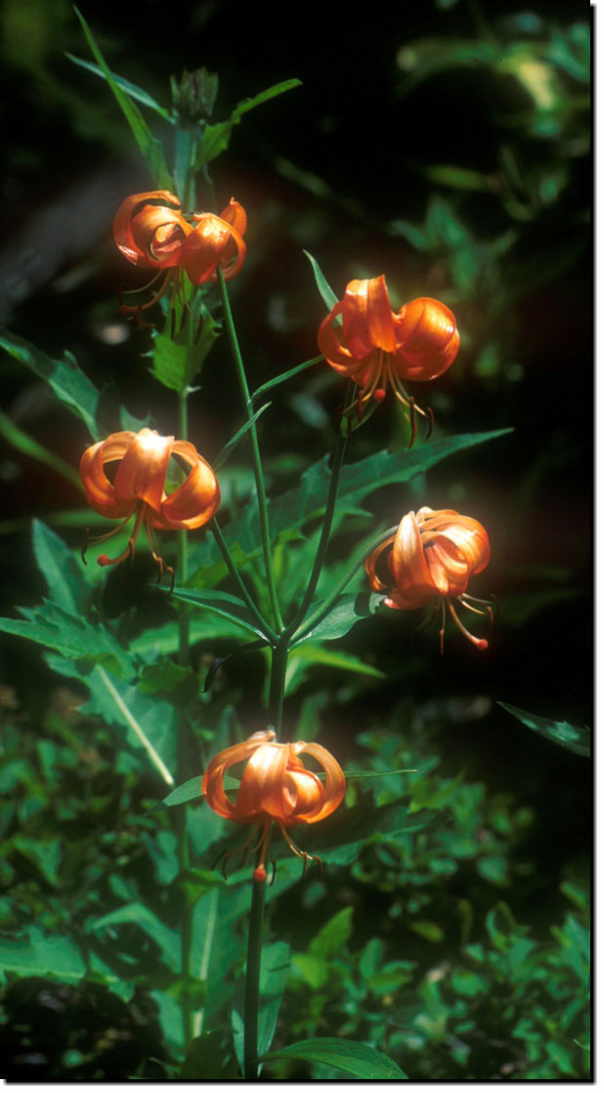

亜高山や高原の草原に植生する多年草。時として林中にコロニー的に群落を形成することもある。いかにもその姿は夏らしく、夏山を代表する華やかな花である。葉は茎の中段部で柄の無い先の尖った広線状の10葉前後の葉が車状に輪生するのが特徴で、名前はその様が車輪のこしき(車軸)を連想させることに由来する。更にその上部に小さな葉が互生し、その先端に下向きの花を1〜数個輪生する輪生花序を1、2段形成する。花はユリ科の特徴で3の倍数で成り立つ。花弁に見えるものはがくと花弁が合わさった6枚の花被片と呼ばれる器官である。開花すると花被片が強く反り返る。花被片の色は赤色〜朱色で中央部に赤紫色の斑点を持つ。クルマユリの花は両性花で6本の雄しべと1個の雌しべを有する。柱頭は分裂しない。吾妻・安達太良連峰での開花期は7月下旬から8月中旬である。 私がクルマユリを初めて見たのは、飯豊山だと思うが、高山(こうざん)の花としての認識を強めたのは越後連峰の荒沢岳に登った時である。山頂付近の岩峰の麓に1株だけ咲いていたのだが、その姿は実に凛々しくあれから20年経過した今でも忘れられない風景である。花の色はオレンジから濃い赤色まで変化するようである。飯豊山のクルマユリは草丈が低く花色は特に赤が濃い。吾妻連峰では谷地平の大倉深沢周辺にクルマユリの群落が見られる。ここのクルマユリは丈が大きく花も大きめでややオレンジがかった花が紺碧の空を背景に実にすがすがしく、いかにも夏山らしい一幅の景観を満喫させてくれる。いずれも広々とした風が良く通る空間に自生する印象が強いが、甲子山ではやや薄暗いブナ林の一角で大振りの花を咲かせているのを見つけて驚いた。その周辺は、お盆の飾り行灯がともったような懐かしい風情が漂っていた。 |

|