吾妻・安達太良花紀行46 佐藤 守

|

|

|

ブナ林に植生する落葉広葉樹。日本海側要素のサクラで多雪地帯を中心に分布する。吾妻、安達太良山域でのサクラ属は標高による垂直分布が明瞭で沢筋に見られるエドヒガンに始まりカスミザクラ、ウワミズザクラ、オクチョウジザクラ、オオヤマザクラ、ミネザクラとまるで種の襷を連ねるようにして山登りを果たしている。別名エゾヤマザクラ、ベニヤマザクラ。 葉は互生し、未展開葉は赤みを帯びる。葉形は倒卵形で先端は細く長くとがる。葉縁は単鋸歯にわずかに重鋸歯が混じる。鋸歯の先は芒(のぎ)の様に突出して尖り、先端に腺がある。蜜腺の位置は葉柄上部の葉身直下に着生する。葉柄、葉身ともに無毛である。葉の裏面は白みを帯びている。カスミザクラは葉柄が有毛で葉の裏は緑色であるので鋸歯の形と併せて識別の手掛かりとなる。 花は腋性で散形花序。葉の展開と同時に、ひとつの花芽から1〜3花を咲かせる。花序の基部には柄および苞は認められない。花弁は5枚、花弁の先端は浅く窪む。花弁の色は桃色〜淡紅色を帯び、華やかである。がく筒や花柄などいずれの花器も無毛である(カスミザクラの花柄は有毛)。新芽や芽鱗には粘性がある。 サクラはすべてサクラとの認識しかなかった頃に、残雪の残る高山の的場川を訪ねた。芽吹き始めたブナの枝が早春の日差しを照り返し、きらきらと輝く森の中で鮮やかな桃色に包まれた樹に遭遇した。萌黄色を背景にしたその姿に桃源郷を連想した。オオヤマザクラの開花期にはイタヤカエデなどのカエデ類やスミレ類も咲きそろい、森は花の季節となる。特にイタヤカエデとの競演は秀逸でその様を現す言葉を失う。オオヤマザクラはブナの森に春を告げる代表的な花の樹と言えるだろう。 |

|

|

|

|

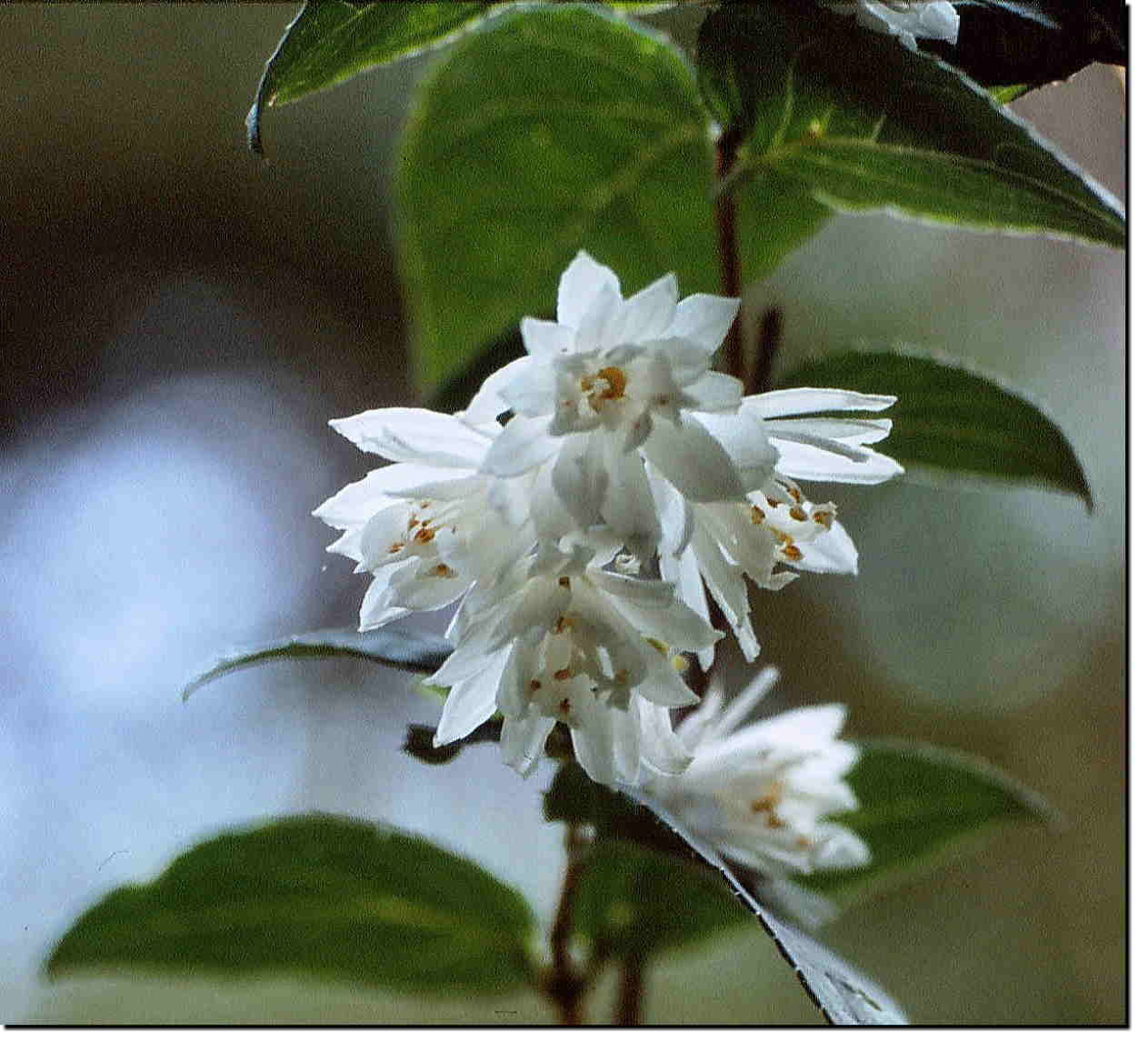

別名ウノハナ。コナラ-クリ林やミズナラ-クリ林の日当たりのよい林縁に植生する落葉低木。樹姿は株状となり、全体が星状毛で被われる。 葉は対生し、葉形は楕円形で先端部が細長く尖る。葉縁は細かい鋸歯がある。葉身の表裏両面ともに星状毛が着生する。星状毛の中心から突き出る枝の本数は表が6本程度、裏が12本程度で裏は表の倍の本数となる。 花は頂性。前年の葉腋から伸長した枝の先端に円錐花序を形成する。花弁およびがく片は5枚。雄しべは10本であるが、花糸には翼があり、翼の上端は尖って突き出る。これが更に発達し八重咲きとなったものは(シロバナ)ヤエウツギと呼ばれる。雌しべは3、4本の花柱を伸ばす。花糸より花柱の方が長く、柱頭と葯の位置関係が葯下位タイプの花である。花の時期は花序の重みで下垂する。唱歌「夏は来ぬ」の歌詞では「卯の花の匂う垣根に」との一節があるが花に香りはない。 ウツギと名のつく植物は多く、吾妻・安達太良で観察できるものだけでもアジサイ属のノリウツギ、スイカズラ科のタニウツギ、ツクバネウツギ、ウゴツクバネウツギ、ミツバウツギ科のミツバウツギ、バラ科のコゴメウツギなど多数挙げることができる。いずれも茎の中心が中空になっているウツギとの類似性から命名されたものらしい。 ウツギは万葉の和歌にも詠まれており、古くから人々に愛されてきた樹である。おそらく古の頃は山野に普通に自生していたものと思われる。しかし、吾妻・安達太良山麓では見かけることはほとんどない。私の場合も花の写真撮影を始めた年に遭遇してから、安達太良山麓で再会したのは10年以上も後のことである。いずれも八重咲きタイプであったが、この山域ではもはや貴重種と言ってよいだろう。ウツギと名のつく樹木はいずれも今は普通に見られるが、これらの樹木がウツギと同じ運命をたどることの無いことを願うばかりである。 |

|